Сочинение дочери композитора Марии Дмитриевны Кабалевской из Москвы

Начать свой рассказ мне хотелось бы с воспоминаний моего отца – композитора и педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского о зимнем концерте 1941 года для ребят из ремесленных училищ в городе Свердловске:

«Конец 1941 года вместе с группой московских музыкантов я провел в Свердловске, куда в напряженные дни обороны Москвы был эвакуирован Союз композиторов. Мы много работали – дел хватало всем. Помимо педагогической работы в Уральской консерватории и сочинения музыки, я по поручению обкома ВЛКСМ организовывал концерты и беседы об искусстве в ремесленных училищах. Один из таких концертов я до сих пор вспоминаю с особым волнением и никогда, вероятно, не смогу спокойно о нем рассказывать. Мы – виолончелист Александр Стогорский, пианистка Наталия Балк и я – поехали на Уралмашзавод, впитавший тогда в себя много ремесленных училищ, эвакуированных из занятых гитлеровцами районов.

В большой комнате собралось множество ребят – ремесленники Харькова, Луганска, Свердловска. Стульев и скамеек не хватило – сидели на подоконниках и просто на полу, оставив лишь небольшое свободное место вокруг пианино. Ребята пришли прямо с работы, черные от копоти и масла, одетые кое-как, промерзшие (мороз был жестокий) и, несомненно, не сытые.

Я попробовал поговорить с ними о музыке, о том, что музыка нужна людям и в трудные дни войны, что солдаты на фронте не обходятся без песни, как и без оружия… Словом, мне очень хотелось вызвать в ребятах интерес к музыке, хотелось отвлечь их мысли в какую-то новую для них сферу. Я не уверен, что мне это хорошо удалось, но я очень старался. Потом я попросил Стогорского поиграть. Но что? Я выяснил, что многие из наших слушателей впервые в жизни видят ''живую виолончель''.

– Может быть, это? – неуверенно сказал Стогорский, показывая мне ноты ''Мелодии'' Глюка.

– Да, конечно, это! Обязательно это!.. – с жаром одобрил я.

И он заиграл. С первых же звуков волшебной мелодии в комнате воцарилась необычайная тишина. И совершенно другими стали у ребят глаза. Я слушал и смотрел в эти глаза. О чем они говорили? Кто-то из этих подростков, совсем еще девочек и мальчиков, потерял своих родных… У кого-то на фронте отец, и неизвестно, жив ли он… У кого-то не осталось на земле ни одной близкой души… Смогут ли они вынести ту огромную тяжесть, какую взвалила на них военная беда?.. И мне казалось, что музыка внесла в жизнь этих детей что-то совсем новое, очень светлое и очень-очень нужное им сейчас.

Мелодия окончилась. Ребята продолжали сидеть молча. Никто не шелохнулся. Теперь во многих глазах я увидел слезы… А потом они словно помолодели и даже развеселились. И Стогорскому пришлось повторить ту же музыку еще раз. Вспоминая этот вечер, он говорил мне, что никогда в жизни не играл с таким вдохновением, как тогда. Он действительно играл тогда по-настоящему вдохновенно.

А я, когда слышу теперь ''Мелодию'' Глюка, вижу глаза тех славных ремесленников. Как-то сложилась их жизнь?..».

Эти слова служат еще одним подтверждением известной фразы о «великой силе искусства», которое всегда несет в себе созидание, умиротворение и покой для любого человека.

Четыре тяжелых героических года не могли не повлиять на моего отца как на композитора. Во время войны вместе с замечательными поэтами Маршаком, Голованивским, Долматовским и другими он написал много жизнеутверждающих песен и сочинений, которые поднимали боевой дух солдат. Спустя годы военная тема, тема великой трагедии и жертвы ради жизни и мира на земле не оставляла Дмитрия Борисовича. На смену сатирическим и лирическим военным песням и мелодиям пришли серьезные произведения, посвященные людским, материальным и духовным потерям, а также пронизанные размышлениями о хрупкости мира как предупреждение нынешним и будущим поколениям. Центральным произведением того периода можно назвать клавир «Реквием», написанный в соавторстве с Робертом Рождественским, который испытал тяготы военной поры в возрасте 9 лет.

Рассказать хочу о событиях и людях, вдохновивших отца на «Реквием».

«Сегодня выяснилось, что до 20-го нас задерживают в Москве… А потом поедем туда, где сурово, но очень интересно, как рассказывают все, ездящие туда. Имей в виду, что условия этих поездок таковы, что ты можешь быть спокойнее, чем если бы я поехал обратно в Свердловск». Это – фраза из письма моего отца к моей маме и речь в нем идет о грядущей в феврале-марте 1942 года поездке на фронт в составе так называемой агитбригады. В семейном архиве сохранился не только дневник, но и письма, в которых Дмитрий Борисович описывал эту командировку. Когда уже после смерти и папы, и мамы я начала их читать, я не просто узнала многое о собственном отце, но и открыла для себя совершенно неожиданные потаённые уголки

его души, в которые, – как я теперь понимаю, – никого, кроме мамы, он не пускал. Я нашла объяснение некоторым его поступкам и словам, которые до этого казались мне странными и поэтому запомнились надолго.

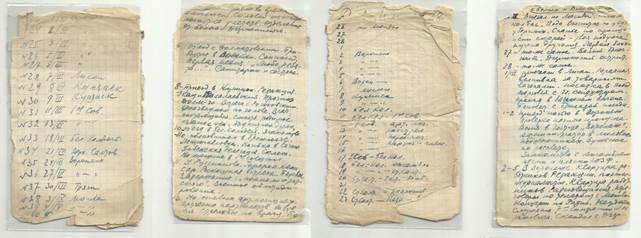

«Дневник» – это несколько страниц из записной книжки, плотно исписанных мелким убористым почерком. В обычных условиях у папы был размашистый почерк, с интервалами между строк, но в данном случае экономить надо было не только бумагу, но и максимально уменьшить объем текста, – его содержание по военным меркам тянуло на разглашение военной тайны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме этого – еще около 20-ти открыток и писем, посланных жене. На каждом – штамп «Проверено военной цензурой».

Я держу в руках его письмо, датированное 3 февраля 1942 года. Дмитрий Борисович только что вернулся из Свердловска, где в эвакуации жила вся его семья, – мама Надежда Александровна, старшая сестра Елена Борисовна с детьми Сашей и Маришей, жена Лариса Павловна и сын от первого брака пятилетний Юрик. В московской квартире холод – температура 8-10 градусов ниже нуля, «двери покрыты толстым пушистым инеем, стены блестят от тонкого слоя льда и инея. Прикоснуться к вещам нельзя – обжигает ледяной холод…». И тем не менее он с восторгом пишет о том, что «там, куда нас вызывали сегодня», сказали, что «несколько человек будет послано от Союза композиторов в прифронтовую полосу. Как ты знаешь – об этом последнем я все время думал и буду по-настоящему счастлив, если попаду в число отобранных для такой поездки». Перспективы поездки начинают проясняться через неделю. В письме от 11 февраля он пишет: «До двадцатого нас задерживают в Москве, чтоб мы закончили все свои работы…». Вот письмо от 14 февраля: «Сегодня будет концерт на радио ''Композиторы – фронту''. Будет исполнено 9 сочинений девяти авторов (Белый, Дзержинский, Хренников, Блантер, Коваль, Мурадели и я). Сами авторы аккомпанируют, и гонорар пойдет на строительство танковой колонны».

Наконец, все прояснилось. В письме от 22 февраля Дмитрий Борисович пишет: «…25-го я уезжаю (с Белым и Дзержинским) в N-ском направлении (могу только сказать, что на юго-западный участок) и вернусь 5-го марта. Жду я этой поездки с возрастающим нетерпением. Вероятно, впечатлений за эти 10 дней будет больше, чем за все 8 месяцев войны…». И вот последнее перед отъездом из Москвы письмо от 25 февраля: «Дорогая Лялюшка! Теперь жди письма из Воронежа и затем открыток из неопределенных мест… Из всей нашей братии только трое не едут – Тихон, так как ему срочно понадобилось ехать в Свердловск, Блантер, который почувствовал себя не вполне здоровым, и Листов, который собирается ехать во флот. Все остальные едут. Вместе со мной – Белый и Дзержинский…''.

Следующее письмо датировано первым марта. В Воронеже композиторы оказались только через неделю, и то пассажирским поездом они ехали только до г. Грязи, а там им пришлось всеми правдами и неправдами упрашивать пустить их в служебное отделение багажного вагона проходившего поезда. Первые впечатления: «По дороге проезжали г. Михайлов и ряд других мест, освобожденных от немцев. Тяжелая картина. Разрушенные станции и дома, неубранный хлеб…». Вскоре выяснилось, что поездка в прифронтовую полосу начнется через два дня. В письме к жене от 3 марта Дмитрий Борисович пишет: «Люди, с которыми мы здесь встречаемся – это замечательные люди. Одно общение с ними доставляет огромную радость и заставляет с отвращением вспоминать наши бесконечные заседания и совещания… Замечательно то, что все мы здесь нужны, нужны именно как композиторы. Работы уйма и никогда еще не хотелось так работать, как сейчас… Сегодня мы встретились с Дм. Покрасом, приехавшим оттуда, куда мы направляемся… Завтра у нас (общий – тройной) авторский концерт по радио, я сыграю свою ''Партизанскую балладу'', уже начал новую песню – лирическую, на текст Голованивского ''Песня о наших сердцах''. Пиши мне по адресу Действ. Армия, почт. Пол. Станц. 28, фронтовое радиовещание, диктору Е. Бэлза для меня». Именно в эти дни Кабалевский познакомился с поэтом Евгением Долматовским, и они остались друзьями на всю жизнь. Двадцать три года спустя Евгений Долматовский подарил папе в день 60-летия бюст Листа и от руки на нем написал такие стихи:

Ты помнишь, как среди метели

Колеса пушечные пели?

Затем прошли мы все невзгоды,

Чтоб школьные запели годы.

В эпоху ча-ча-ча и твиста

Прими в подарок Франца Листа!

И подпись: Евг. Долматовский, январь 1965 года.

В письме от 5 марта Дмитрий Борисович пишет жене: «Ты не должна обо мне беспокоиться ни одной минуты. Я буду находиться в таких условиях, что со мной ничего не сможет случиться, разве что грипп или расстройство желудка. Да и это исключено. Итак, ты должна быть за меня абсолютно спокойна…». Какие именно это оказались условия – мы узнаем из его дневниковых записей, открыток и нескольких писем. Все они, как я уже написала, приходили адресату со штампом военной цензуры.

Седьмого марта Д. Кабалевский, Е. Долматовский и Шапиро (спецкор ВРК) доехали до города Лиски, где и застряли на сутки. Восьмого марта их продвижение в сторону фронта продолжилось. Дмитрий Борисович пишет жене: «Сегодня написали с Долматовским первую совместную песню: ''Любо, ребята, мне о подруге вспоминать среди огня. Может, на Сане, а может, на Буге – девушка ждет меня…''». На следующий день закончился их «железнодорожный путь». Теперь они поедут на машинах и первый пункт на этом отрезке пути – город Купянск. Их еще не переодевают в военную форму, а вот военной теплой ушанкой папа обзавелся еще в Воронеже. Между прочим, эта ушанка спасла ему жизнь. Дело в том, что когда в Купянске они с Евгением Долматовским «ходили по начальству» (цитата), в какой-то момент нужно было перейти перекрытый шлагбаумом перед проходом поезда железнодорожный переезд. Когда поезд прошел – они вступили на переезд, не дожидаясь поднятия шлагбаума. И подниматься он начал точно в момент, когда мимо него проходил Дмитрий Борисович. Удар железной трубой пришелся чуть выше виска, он был не очень силен, но крови было много. Его отвезли в госпиталь, зашили и перебинтовали голову. По словам папы, самое смешное в той истории было то, что врач пытался смыть с его шеи родимое пятно темно-красного цвета, приняв его за след «ранения».

На фото: 2-й справа Д. Кабалевский, 3-й справа Е. Долматовский

Десятого марта – отъезд в Белую Колодезь, одиннадцатого – они на машинах приезжают в село Первое Советское и знакомятся с генералом Руссияновым‚ чья дивизия обороняла подступы к Москве на этом направлении.

У генерала им была устроена «роскошная встреча», после которой по дороге домой (то есть в хату, где их поселили) почему-то только Кабалевского задерживает патруль. Начальству докладывают: «Задержали подозрительного штатского». Конечно, освободили его очень быстро, и сразу же и ему, и Долматовскому, выдают военную форму (папа это назвал «великое обмундирование»).

На следующий день, 12 марта, их везут на огневые позиции нашей артиллерии. Там они присутствуют при вручении партбилетов. Фактически это было вступление в партию во время боя, потому что, как писал Дмитрий Борисович в письме, «эта торжественная процедура прервалась командой ''Огонь!'' и стрельбой по противнику». Тогда же командир одного из гвардейских полков дивизии подарил ему оружие – какое именно, неизвестно, папа об этом никогда не говорил.

Утром тринадцатого марта они присутствовали на допросе, суде и расстреле предателя, сотрудничавшего с немцами, когда село было ими занято. Вечером того же дня им показали только что захваченных в плен немцев. Как об этом писал в письме Дмитрий Борисович: «Все они представляют собой отвратительное и жалкое зрелище. Грязные, вшивые, отчаянно одетые – в летней одежде, словом, задрипанные до последней степени… А вообще – мразь!». Под впечатлением этих событий была написана «Песня 1-й Гвардейской дивизии». Тогда же Д. Кабалевский и Е. Долматовский встретились с местными партизанами.

Следующие несколько дней были настолько переполнены событиями и впечатлениями, что за пять дней Дмитрий Борисович не написал ни одного письма домой. Короткие записи в дневнике говорят сами за себя:

«14 (марта). С генералом на передовых. Немцы видны невооруженным глазом. Удар наших по селу, занятому немцами. Катюша и самолеты. Потерял маскировочные штаны в овраге, простреливаемом из пулеметов и ружей. Убитые. Братская могила. Смерть бойца. Завтрак в палатке под свист бомб. Рубежное: трубы и печи, да кровати. Трупы немцев и лошадей. Изба с выбитыми стенами: трупы двух немцев и старика. Предупреждение на ночь об опасности.

15. Партизанка Оля. Пленные и допросы.

Налет на село. Партизанская песня, написанная на глазах у начштаба. Пение песен у Руссиянова и разучивание их. Надо научиться играть на баяне.

16. Завтрак у Руссиянова.

17-18. На машинах в Белую Колодезь. Встреча с ансамблем и разучивание трех песен.

19. Отьезд в Старый Салхов. Танки.

20. На передовую в Октябрьское. Самолеты над машиной. Политрук Дьяконенко – 29 танков и 600 немцев. Танкист в подбитом танке, берущий снаряды из немецкого подбитого танка, а потом ведущий в бой пехоту и берущий село. Подарок от Дьяконенко – трубка. Налет 11 бомбардировщиков. На голову летят стекла. В 10 метрах от рвущихся бомб. Мрачный завтрак, обстрел из минометов, раненный шофер. Отъезд по обстреливаемой дороге.

21. Налеты на село. Работа над партизанским циклом. Идея танковой песни.

22. Капитан Заярный: глубокий рейд в тыл противника, 7 разведок. Пленный генерал.

23. Две бомбежки с утра. На машине в Петропавловку. Авария с маши- ной. Остановка в лесу. Танк с кровью убитого командира. Знакомство с Ро- димцевым. Петропавловка – Воронеж на У-2, разговор с пилотом. На машине в город.

24. Встреча с Белым и Дзержинским. Песни, штаны, ботинки и галоши остались у Долматовското!..».

Такова хроника фронтовой командировки. К сожалению, далеко не все я могу расшифровать, – мне он старался рассказывать только смешное или очень неординарное. Да и в письмах к маме об ужасе войны – самые скупые слова, он не хотел ее волновать. Я попробую вспомнить как можно больше.

Когда папа пишет «ездили на передовую» – это была действительно передовая линия огня, находясь на которой, можно было видеть немцев в прямом смысле слова «невооруженным глазом». Фраза о маскировочных штанах – это история, которая могла бы закончиться трагически, потому что потерять маскировку на глазах у противника – значило стать живой мишенью. Впрочем, в тех условиях для того, чтобы быть убитым, это не было обязательным; убитых на передовой было столько, что их хоронили в братских могилах и не обозначали места захоронения, чтобы не делать ее еще одной мишенью для немцев. На залпы «Катюш» и артиллерийский налет немцы ответили тоже налетом. Свист немецких бомб папа слышал, сидя за походным завтраком в генеральской палатке и беседуя с генералом. К этому времени, кроме песни Гвардейской дивизии, они с Евгением Долматовским написали еще две песни – партизанскую и лирическую – и планировали написать еще три – песню пехоты, песню летчиков и песню танкистов. Когда разучивали одну из написанных песен с бойцами, те увлеклись и стали петь слишком громко и командир приказал петь шепотом, чтобы не услышали немцы. Так родилось название «Песня шепотом». Уже потом, в письме к жене, датированном 21 марта, Дмитрий Борисович напишет о своей встрече с танкистом Дьяконенко, который подарил ему трубку, но не простую, а взятую им из одного подбитого немецкого танка. Дьяконенко любил музыку, оказалось, он знал оперу Кабалевского «Кола Брюньон». К сожалению, в апреле 1942 года он погиб от ранения в голову. Суд над предателем папа описывает крайне сжато и в непривычной (по крайне мере, для меня) жесткой форме: «Трудно представить себе что-либо омерзительнее, чем этот тип, которого нельзя назвать человеком…». Зато о Руссиянове – целая страница письма: «Это поразительный человек, точь-в-точь такой, как мы представляем себе настоящих полководцев. Удивительная подробность, характеризующая его как человека: несмотря на напряженную и сложную обстановку, он лично заботится обо всех, мелких даже, деталях нашей жизни…».

Фраза «Налет 11-ти бомбардировщиков. На голову летят стекла…» на самом деле подразумевает эпизод, классически иллюстрирующий папино стремление во всем находить смешное. Он рассказывал, что когда начался налет, он и его тогдашний сосед по хате (тоже штатский), как их инструктировали, выскочили на улицу и попадали на землю. Но их не предупредили, что надо убегать от домов, потому что именно их и старались разбомбить немцы, недавно из этого села выбитые. Они же, наоборот, инстинктивно прижались к стене. Их жизни спасло то, что, по словам папы, первый летчик промахнулся и попал по улице, а вслед за ним и все остальные со свойственной немцам педантичностью уложили все снаряды аккуратно по центральной улице села. Стекла из окон все вылетели прямо на головы лежащих. Папа же красочнее всего рассказывал о том, что его сосед не просто упал на землю, но и спрятал голову к папе под шинель «со стороны спины». А фраза «Авария с машиной» означает трагикомический эпизод по дороге из села Октябрьское в Петропавловку. Всех, кто туда ехал, погрузили в полуторку с брезентовым верхом и закрыли задний полог. То есть они ничего практически не видели и только слышали, как время от времени над ними пролетают бомбардировщики. Машина то тормозила, то ехала вперед, то виляла по дороге. И вдруг – визг тормозов, резкий удар и всем на головы обрушивается крыша вместе с державшими ее металлическими трубами. По признанию папы, все струхнули – от нервного напряжения показалось, что перед машиной разорвался снаряд. На самом деле ехавшая навстречу такая же полуторка не разъехалась с той, в которой ехали они. Машины зацепились крышами и те сломались. Зато перелет на У-2 был менее веселым и намного более опасным. Можно не считать того, что в самолете не было пола и ногами надо было упираться в стенки корпуса, а над головами не было так называемого «фонаря». Летчик нисколько не сомневался в том, что по пути их обнаружат «мессеры» и начнут обстреливать. Инструкции были предельно простыми: «Когда мессер будет на нас пикировать, я сделаю посадку, а вы тогда быстро вылазьте из машины…». К счастью, это не понадобилось.

Еще два дня в Воронеже – и 30 марта вся компания, включая Белого и И. Дзержинского, уже в Москве. О том, как много дала папе эта поездка можно судить по нескольким фразам из его последних «фронтовых» писем: «Несмотря на то, что я здесь насмотрелся много страшных вещей – я рад тому, что попал сюда. Это огромное душевное обогащение», «…Я теперь знаю многое, о чем до сих пор имел смутное, схематическое представление».

По-моему, эти слова не нуждаются в комментариях. А я поняла, почему папа написал «Реквием».

Мария Борисовна Кабалевская,

дочь композитора и педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского